- mieux appréhender les pratiques associées aux données et leurs évolutions avec la science ouverte,

- comprendre les facteurs différenciant ces pratiques (discipline, démarche de recherche, etc.),

- apporter un accompagnement adapté aux besoins de différentes communautés de recherche.

- réalisation d’entretiens (qualiative),

- organisation et encadrement d’une journée d’étude (qualitative),

- mise en place de focus group,

- diffusion d’un questionnaire « Données et Science Ouverte » (quantitative).

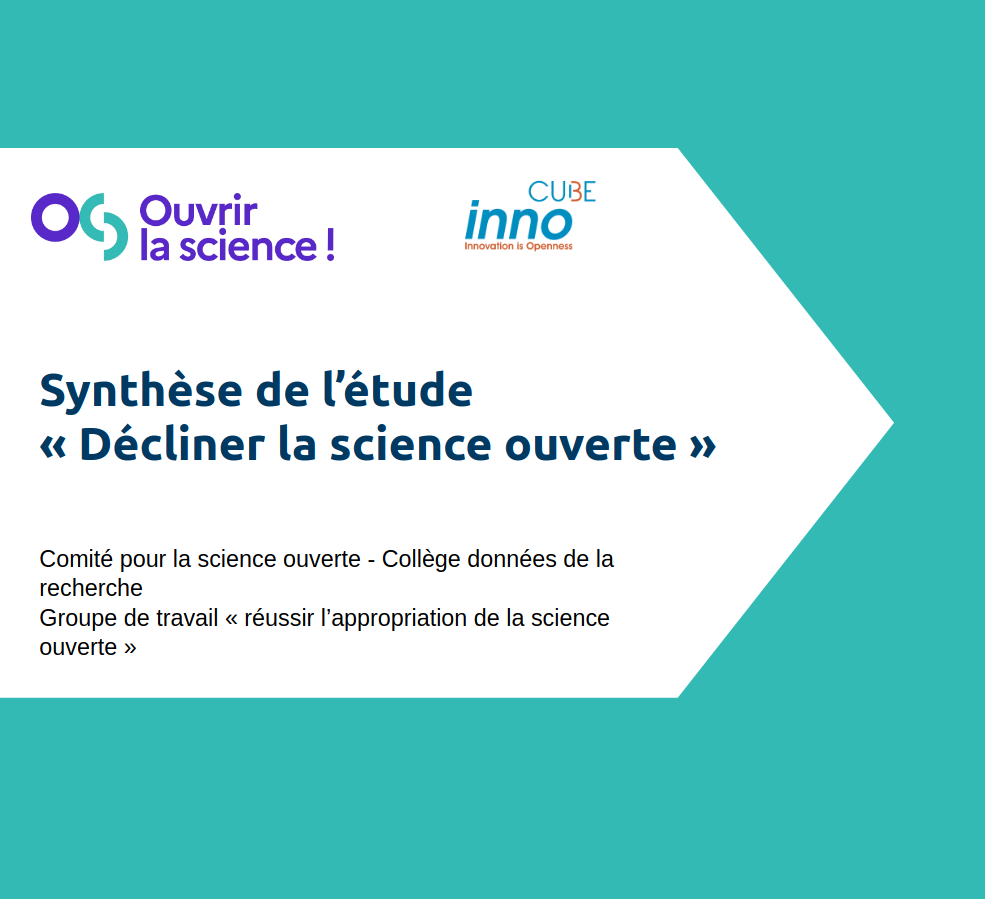

- Expérimental : associé à des personnes issues essentiellement des sciences de la vie et de la matière,

- Collaboratif : correspondant à des personnes mettant en œuvre des pratiques collectives à différentes étapes de leur recherche, ou tout au moins souhaitant se former à ces dernières,

- Solitaire : regroupe des individus qui mènent leur recherche seuls sans que cela soit forcément voulu en fonction du statut ou des conditions de travail, par exemple dans le cas du doctorat,

- Computationnel : rassemble des individus provenant de différentes disciplines (de l’informatique à la linguistique) mais qui partagent une même culture de la donnée et souvent une connaissance des logiciels libres et open source.

- la nature plutôt individuelle ou collective du travail,

- la démarche de recherche (comme l’environnement de travail, critères relatifs à la qualité de recherche, le rapport aux données en général, etc.),

- les outils mis à dispositions ainsi que les modalités d’apprentissages relatifs à ces outils,

- le statut et/ou la fonction au sein du laboratoire (doctorant.e, permanent.e, chercheur.se associé.e).

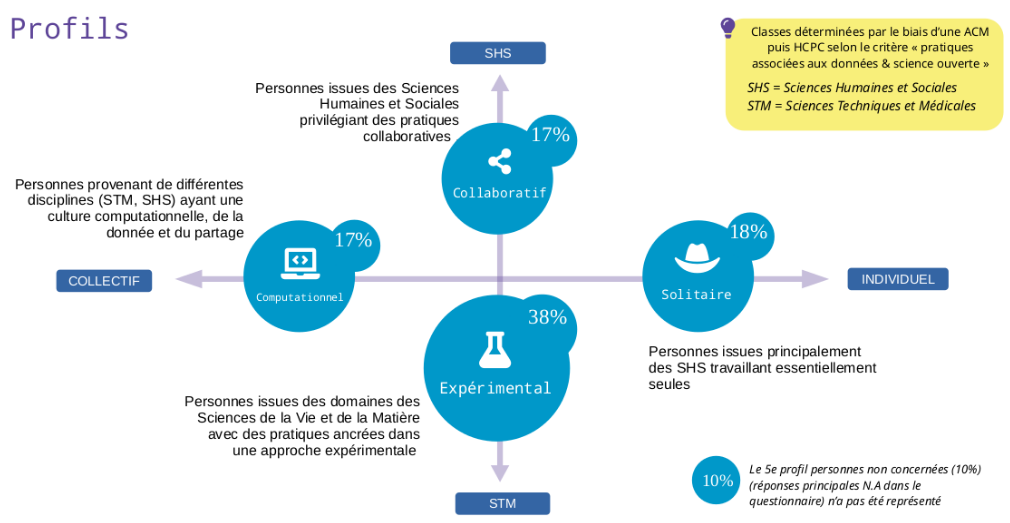

- Comprendre en finesse les démarches de recherche (termes employés pour qualifier les données, critères associés à la qualité de recherche, plus valu du travail, etc.),

- Appréhender différentes pratiques de mise à disposition des données (réutilisation des données, limites à la mise à disposition, enjeux de conservation et de sécurité des données, etc.),

- Connaître les modalités d’apprentissages et les pratiques collaboratives (formation aux outils, attention aux interfaces, etc.),

- Diversifier les types d’accompagnement (différents besoins relevés, enjeux de médiation dans les équipes, etc.),

- Prendre en considération le statut et les enjeux de carrière.

- Une facilitation de l’accès aux documents :

- libre accès aux contenus produits avec utilisation de licences (Creative Commons, open source, open data),

- ouverture des données ainsi que des scripts afin de permettre la reproductibilité de l’étude,

- écriture d’un plan de gestion de données,

- Une réflexion sur l’appropriation des contenus :

- travail de design pour faciliter la compréhension des résultats et de la démarche,

- éditorialisation du contenu sur la plateforme PubPub pour plus d’interactivité avec le contenu et la possibilité d’ajouter des commentaires.

- Une transparence de la démarche de recherche par le biais d’un travail sur:

- la reproductibilité de l’analyse qualitative par la réalisation d’un jupyter notebook et l’accès aux données,

- une traçabilité du raisonnement qualitatif rendant visible les différentes étapes de codage qualitatif, de construction d’hypothèses et de théorisation ( méthode d’analyse par théorisation ancrée).

- Le design et l’organisation d’Ateliers Juridiques Science Ouverte (AJSO),

- La participation au groupe de travail « Cahiers de laboratoires électroniques » du Comité pour la science ouverte.

- Les synthèses du rapport en français (DOI : 10.52949/28) ainsi qu’en anglais (DOI : 10.52949/29) toutes les deux disponibles sur HAL

- Le rapport final sous la forme d’une présentation avec les annexes (trames d’entretiens, questionnaire ainsi que le plan de gestion de données) est disponible sur HAL (DOI : 10.52949/27)

- Les données du questionnaire sont disponibles sur Recherche.data.gouv (DOI : 10.57745/V64RYT)

- Les scripts permettant la reproductibilité de l’analyse du questionnaire ainsi qu’une note méthodologique sont disponibles sur Gitlab

Publication du rapport « Décliner la science ouverte »

En cette fin d’année 2022, le Comité pour la science ouverte a publié le rapport « Décliner la science ouverte » (ou Décliner-SO) issu d’une étude coordonnée par Inno3 (la coordination a été portée par Célya Gruson-Daniel).

L’étude s’inscrit dans le cadre du projet « Réussir l’appropriation de la science ouverte », réalisée au sein du collège Données de la recherche du Comité pour la science ouverte.

L’étude Décliner-SO, dont la synthèse vient d’être publiée sur HAL, s’est déroulée de mai 2020 à décembre 2021.

Dans le cadre de la Mission « Réussir l’appropriation de la science ouverte » portée par le collège « données de la recherche », l’un des axes de travail à consister à décliner la science ouverte en se posant deux problématiques : Quels facteurs prendre en considération pour mieux appréhender la diversité de pratiques associées aux données en recherche ? Comment accompagner l’évolution des pratiques associées aux données en lien avec les incitations / obligations portées par les politiques publiques « science ouverte » ? L’étude est basée sur une méthodologie qui allie une approche qualitative et une approche quantitative, à travers une enquête exploratoire et une observation des pratiques suivi d’un questionnaire. Les constats qui sont faits sont que les différences entre pratiques associées aux données ne dépendent pas seulement des disciplines mais aussi des démarches de recherches, des outils et apprentissages ou encore du statut et de la fonction des acteurs concernés. Aussi l’accompagnement doit tenir compte de ses différences. Les recommandations qui résultent de l’analyse des résultats portent sur différents aspects comme, l’importance des approches différenciées, le respect de la culture de l’indépendance, la vigilance quant à l’interopérabilité et transparence des outils, le nécessaire accompagnement.

Résumé du rapport de l’étude.

En s’éloignant de la seule grille disciplinaire, cette étude de terrain a eu pour objectif de comprendre, d’analyser et de rendre compte des pratiques des professionnel.le.s de la recherche quant à leurs pratiques associées aux données.

En effet, durant cette étude, des chercheur.se.s de multiples disciplines ont été interrogé.e.s pour :

Méthodologie

Pour se faire, l’étude Décliner la science ouverte s’est appuyée sur une approche mixte, c’est-à-dire via l’articulation de méthodes quantitatives et qualitatives :

Associé à ces méthodes mixtes, une démarche de design a aussi été appliquée afin de faciliter l’appropriation des résultats (construction de personae, visualisation via des heatmap, éditorialisation, etc.).

Résultats

Quatre profils « typiques » ont pu être établis via une analyse quantitative du questionnaire. Ces profils sont les suivants :

Présentation des 4 profils constitués lors de l’étude extraite du Rapport final de l’étude disponible sur HAL.

Fort de la constitution de ces 4 profils et sur la base de l’analyse qualitative, l’équipe a proposé 8 personae (des personnages fictifs) rendant compte de pratiques relatives aux données partagées par certain.e.s professionnel.le.s de la recherche et permettant d’incarner une diversité de pratiques associées aux données.

Les conclusions de cette étude ont permis de comprendre que les facteurs différenciant les diverses pratiques associées aux données ne s’arrêtent pas seulement à la limite disciplinaire. D’autres facteurs entrent en compte tels que :

Points d’attention

20 points d’attention ont aussi été rédigés afin d’aider les différentes communautés de recherche et les personnes en charge de la science ouverte dans les établissements à mieux comprendre et distinguer une diversité de pratiques pour adapter au mieux les soutiens à apporter. Ces 20 points d’attention ont été arrangés dans les 5 pistes d’orientation suivantes :

Travail d’éditorialisation du rapport

Au delà de cette publication, l’étude a fait l’objet d’un travail de recherche sur l’éditorialisation et la valorisation des résultats dans une démarche de science ouverte (mené par Tamara Glushetckaia lors de son stage de master 2 Humanité Numériques au sein du cabinet).

Cela s’est matérialisé par la réalisation d’un site web sur la plateforme open source d’édition PubPub.

Les différents travaux d’éditorialisation s’intègrent dans une vision élargie de la science ouverte qui consiste en :

Remerciements

Inno³ souhaite remercier l’implication de l’ensemble de l’équipe ayant pris part à cette étude : Anne VANET (Pilote du GT, Professeure des Université, Vice-présidente Science ouverte Université de Paris), Hélène CHAMBEFORT (Responsable des Archives à l’INSERM), Marie HERBET (Conservatrice des bibliothèques à l’Université Lyon 1), Juliette HUEBER (Ingénieure d’étude InVisu CNRS/INHA) et Claire LEMERCIER (Directrice de recherche CNRS au CSO SciencePo).

Inno³ suite aussi remercier l’ensemble des personnes ayant consacré du temps et de l’intérêt pour cette étude que ce soit en participant à la journée d’étude « du terrain à la mise en données en SHS », aux entretiens qualitatifs ou en répondant au questionnaire « données et science ouverte ».

Pour en savoir plus

La documentation de l’étude est entièrement disponible sur la page réalisation de l’équipe inno³.

Découvrez aussi les autres travaux de la mission Réussir l’appropriation de la Science Ouverte :

Références

Organisation impliquée

Ministère de l’Enseignement Sup. et de la Recherche