Publication

Thèse – La valorisation par le droit de la production des communs numériques

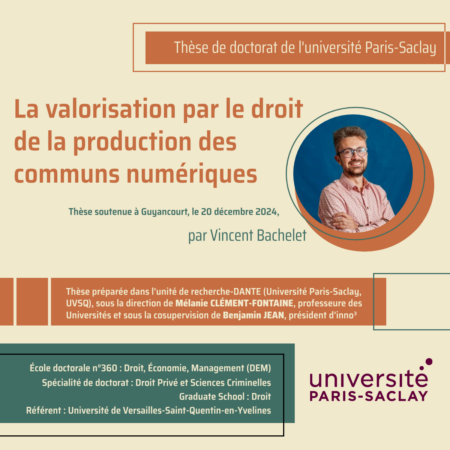

De 2020 à 2024, Vincent Bachelet, sous la direction de la professeure Mélanie Clément-Fontaine et de Benjamin Jean, a travaillé à la production d’une thèse intitulée « La valorisation par le droit de la production des communs numériques ».

Ce travail d’analyse de textes juridiques, mais aussi sociologiques, économiques et philosophiques, a pour objet de comprendre les différentes définitions données aux communs numériques. Le travail de recherche s’appuie sur l’étude des outils contractuels connus (droits de propriété intellectuelle) et l’exploration d’autres outils contractuels possibles (contrats spéciaux, formes sociales), par exemple autour de la structuration en coopérative ou en mutuelle.

Présentation du projet

En 2020, sous la direction de la professeure Mélanie Clément Fontaine (DANTE, UVSQ-Paris-Saclay) et de Benjamin Jean (inno³) , Vincent Bachelet a débuté son travail de thèse avec pour objet d’analyser des outils contractuels pour accompagner la structuration des communs numériques.

Abstract

Les communs sont des instruments de gestion des ressources très anciens – que l’on retrouve par exemple en France avec les communaux de la période féodale – qui, après avoir quasiment disparu du débat universitaire sont redevenus un sujet de premier plan grâce aux travaux d’Elinor Ostrom, avant d’être réinventés à l’aune des possibilités ouvertes par le numérique. En effet, on assiste actuellement à l’organisation et au développement de nombreux projets de communs numériques, Internet étant devenu le lieu de prédilection de la création collaborative, sans pour autant exclure de la démarche les rencontres physiques et organisations juridiques autour de ces projets. Par ailleurs, la multiplication de ces projets de communs numériques a conduit à un rapprochement avec le milieu du logiciel libre, du fait de leurs nombreux points communs. Ce rapprochement entre les communs numériques et les logiciels libres a mis en exergue la difficulté pour les projets numériques libres et open-source d’assurer leur pérennité économique sans altérer leur nature de communs. En effet, depuis l’origine, les logiciels libres – à l’instar de l’ensemble des œ œuvres libres – sont pensés comme la propriété collective des contributeurs, qui en fixent collectivement les règles de gouvernance, notamment par le recours à une licence libre. En cela, les logiciels libres sont pensés comme des communs numériques. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas. Ainsi, si la gouvernance partagée et la propriété collective de la ressource constituent deux des trois caractéristiques des communs ; elles ne font pas partie des éléments de définition des logiciels libres. De fait, nombre de logiciels libres ne font pas l’objet d’une gouvernance partagée ou d’une propriété collective. Ainsi, ces différentes évolutions questionnent la viabilité dans le temps du modèle actuel du logiciel libre. De fait, si ces nouveaux instruments juridiques sont critiquables, et critiqués au sein de la communauté du libre et de l’open source, ils peuvent également être envisagés comme autant de raisons de s’interroger sur les outils juridiques à même de structurer un modèle économique permettant d’assurer la viabilité des logiciels libres tout en garantissant leur nature de communs numériques.

Méthodologie et phases de recherche

Cette thèse ayant été réalisée dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), elle a pu se nourrir de connaissances techniques, académiques, mais également de connaissances de terrains acquises au travers des missions et accompagnements réalisés au sein d’inno³.

Une première partie de la thèse a consisté à analyser les avantages et inconvénients d’une structuration de projets de communs numériques au moyen de différentes structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) : associations, mutuelles et coopératives.

Cette phase a été menée conjointement avec la production de ressources pratiques à destination de porteurs et porteuses de communs numériques et publiées sur le Laboratoire pour une société numérique de l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT).

À l’issue de ce travail d’analyse, la pertinence de l’association et de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) a été confirmée, sans pour autant que ces structures ne répondent à toutes les problématiques de protection des communs numériques et de valorisation du travail de maintien et de développement de ces derniers.

C’est pourquoi, dans une seconde partie, Vincent a envisagé la mobilisation d’outils moins connus des porteurs et porteuses de communs : le trust anglo-saxon et ses traductions en droit civil français et québécois.

L’ensemble de ce travail s’est conclu par une soutenance, le 20 décembre 2024, devant un jury composé de Gaële Gidrol-Mistral (Université du Québec à Montréal), Aurore Chaigneau (Université Paris-Nanterre), David Hiez (Université du Luxembourg), Valérie Laure Benabou (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), Nicolas Jullien (IMT Atlantique) et Valérie Peugeot (Sciences Po).

Principaux résultats et contenus produits

Ces quatre années de recherche ont permis d’aboutir à plusieurs résultats, tant sur le plan opérationnel que comme contribution à la recherche académique.

Ainsi, dans le cadre d’une collaboration avec l’ANCT, les travaux de thèse ont permis à inno³ de produire de nombreuses ressources à destination des porteurs et porteuses de communs numériques :

- un tutoriel, par la suite augmenté d’une liste de préconisations à l’attention spécifique des acteurs publics,

- un clausier pour encourager la production de communs numériques dans le cadre de marchés publics,

- un dossier d’analyse de différentes structures juridiques pour le portage de communs numérique,

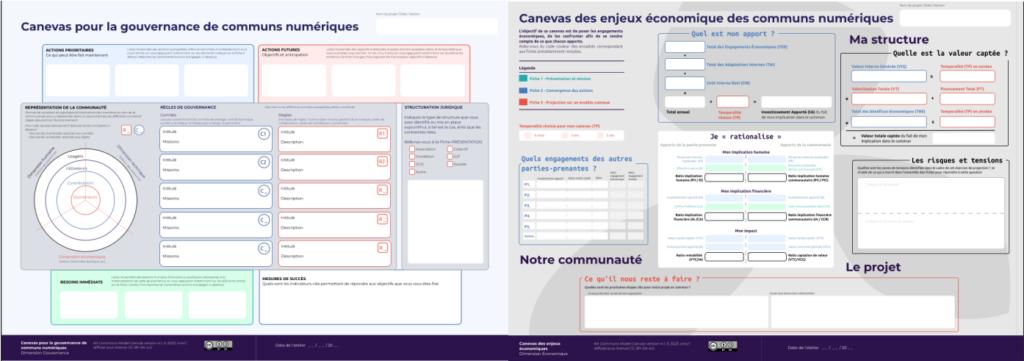

- un canevas pour aider à la définition du cadre juridique et du modèle économique d’un projet de commun numérique,

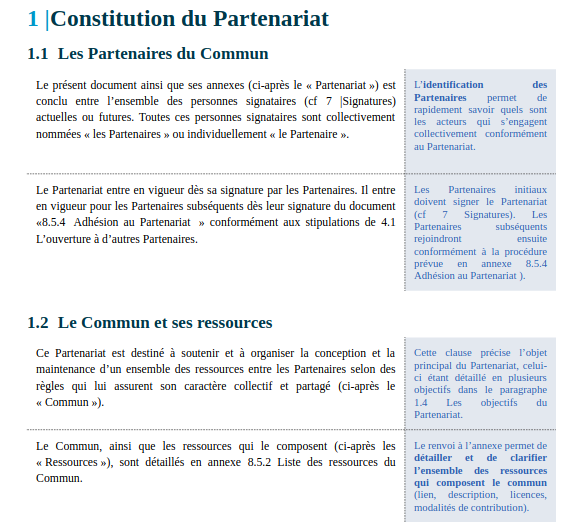

- un « partenariat Ouvert » pour préfigurer la structuration juridique d’un commun numérique.

Sur le plan académique, les travaux de Vincent prolongent autant qu’ils se nourrissent des réflexions sur la conception et le rôle de la propriété en droit civil. Cela concerne les travaux sur les communs (numériques ou non), mais également le mécanisme fiduciaire et le concept de patrimoine.

Ces réflexions sont amenées à se prolonger dans le cadre d’un groupe de travail initié par La Coop des communs et réunissant notamment Mélanie Clément-Fontaine, Gaële Gidrol-Mistral, David Hiez et Nicolas Jullien.

Prochaines étapes

Cette thèse vient illustrer les liens entre inno³ et le laboratoire DANTE, qui dont la relation se poursuit par l’acceptation de Vincent Bachelet comme chercheur-associé au sein du laboratoire, et par la conclusion d’une nouvelle convention CIFRE portée par Arthur Hamonic, dirigé également par Madame la professeure Clément-Fontaine, consacrée à l’étude des outils juridiques pour motiver la collaboration dans les projets ouverts.

Citer la thèse

Vincent Bachelet. La valorisation par le droit de la production des communs numériques. Droit. Université Paris-Saclay, 2024. Français. ⟨NNT : 2024UPASH024⟩. ⟨tel-04996988v2⟩