Poste de travail sous Linux : l’évidence et le paradoxe

Les inconvénients du passage de Windows 10 à 11 amènent à considérer un poste de travail sous Linux. Comment faire ? Quelques conseils clefs ci-dessous.

L’accélération des évolutions géopolitiques depuis fin 2024 a remis en cause de nombreux équilibres mondiaux. Elle a poussé États et organisations à réévaluer leurs compromis, notamment dans le domaine crucial de la souveraineté numérique. Des événements récents, comme les pressions subies par le président de la Cour pénale internationale pour changer de prestataire de courrier électronique ou l’aveu sous serment de l’incapacité de Microsoft France à garantir la confidentialité des données françaises vis-à-vis de l’administration américaine, renforcent une tendance de fond vers plus d’autonomie.

Parmi les sujets techniques qui bénéficient de ce regain d’attention figure en bonne place celui du poste de travail sous Linux (par exemple au Danemark ou dans le land allemand du Schleswig-Holstein), qui – malgré une maturité technique et fonctionnelle évidente – reste paradoxalement un phénomène relativement marginal.

Concomitamment, la fin du support de Windows 10 par Microsoft et les exigences spécifiques de Windows 11 en termes de matériel crée une obsolescence artificiellement précoce pour un nombre significatif de machines : un “contre-sens écologique” selon la fédération CINOV). Près de 80 % de l’empreinte carbone d’un ordinateur étant liée à sa fabrication, la prolongation de sa durée de vie est un levier environnemental majeur (voir l’étude ADEME – Arcep sur l’empreinte environnementale du numérique en 2020, 2030 et 2050).

La convergence de ces deux considérations conjoncturelles vient rencontrer des avantages plus structurels du poste de travail sous Linux, aussi bien en termes technologiques que d’indépendance vis-à-vis d’un fournisseur abusant de sa position dominante. Aussi, au vu du faible gain fonctionnel d’une migration vers Windows 11 (certaines des nouvelles fonctionnalités, comme Recall, étant pour le moins controversées) et de ses coûts importants, il apparaît d’autant plus crucial pour les organisations d’examiner en détail les intérêts du poste de travail sous Linux pour mieux maîtriser leur stratégie numérique.

L’actualité du sujet rendant propice une discussion ouverte, il nous a semblé utile de faire un rapide tour d’horizon de ces avantages stratégiques et d’examiner ensuite les principaux points à prendre en compte pour envisager une migration d’une partie ou de la totalité de son parc vers ce type de solution. Nous détaillons ainsi trois motivations principales qui, chacune, justifie une telle migration, et plusieurs points de friction nécessaires à anticiper dans le cadre d’une telle migration.

Motivations pour un poste de travail sous Linux

1 – Open Source et souveraineté numérique

La question de la souveraineté numérique est complexe et sa définition même peut être l’objet de débats, mais il existe désormais un consensus global sur le rôle nécessaire que doit y jouer l’Open Source. Cela s’explique par la liberté technique et juridique qu’elle garantit aux utilisateurs, la transparence et la vérifiabilité qu’elle apporte, mais aussi parce qu’elle encourage, de facto, l’interopérabilité et l’adoption de standards ouverts. Tous ces facteurs favorisent l’émergence de contextes de concurrence libre et non faussée et repoussent les situations de verrouillage technologique et de dépendance vis-à-vis d’un acteur unique (ce type d’acteurs étant, dans la réalité numérique actuelle, majoritairement extra-européens).

Ces aspects sont développés et portés au niveau européen par des initiatives comme Eurostack (soutenue par le Conseil National du Logiciel Libre et l’Association Professionnelle Européenne du Logiciel Libre) ou encore au niveau français comme dans le manifeste Open Source de Manifeste Open Source de Numeum (premier syndicat professionnel des entreprises du numérique en France).

2 – Libre concurrence et liberté de choix

2.1 – Le paradigme Open Source appliqué aux systèmes d’exploitation Linux

Avec Windows, Microsoft occupe une position quasi-monopolistique sur le marché des systèmes d’exploitation pour poste de travail. La part de marché d’Apple avec macOS donne une illusion de concurrence, mais dans les faits, ce système d’exploitation n’est utilisé que sur le matériel d’Apple. Depuis des décennies, Microsoft abuse de cette position dominante de façon illégale, comme l’attestent les décisions de la Commission européenne, qui tracent à la fois la répétition des abus (une amende de 497 M€ en 2004 pour la vente liée de Windows Media Player avec Windows et la non-communication d’informations d’interopérabilité, un accord en 2009 pour remédier à l’abus de position dominante en lien avec le choix du navigateur Web) mais également la mauvaise volonté systématique à implémenter les actions correctives demandées (en décembre 2006 une astreinte de 280,5 M€ pour ne pas avoir respecté ses engagements de 2004, puis une nouvelle astreinte de 899 M€ en 2008 et une amende de 561 M€ en 2013 pour ne pas avoir respecté ses engagements de 2009). Cette attitude ne se limite pas au système d’exploitation, mais se retrouve sur les autres produits où Microsoft jouit d’une position dominante : en juin 2024, la Commission Européenne lui adressait une communication de griefs au sujet de pratiques potentiellement abusives de vente liée entre Teams et la suite Office.

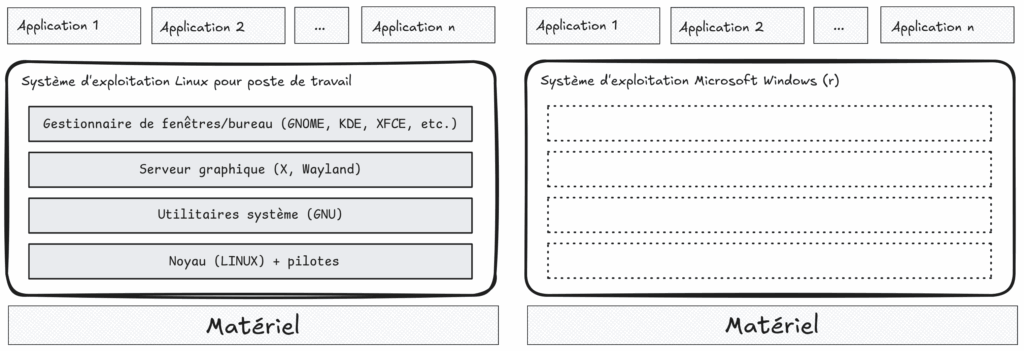

Contrairement à Microsoft Windows, un système d’exploitation Linux n’est pas la propriété d’un acteur unique. Les différentes couches techniques qui le constituent sont assurées par différents composants interopérables, développés dans le cadre de projets Open Source distincts (noyau Linux, utilitaires système GNU, serveur graphique, environnement de bureau, etc.) et auxquels contribuent une variété d’acteurs hétérogènes, généralement sous l’égide d’organisations à but non lucratif (comme la Linux Foundation, le projet GNU, FreeDesktop.org, la Gnome Foundation, KDE e.V, etc.).

Pour qu’un utilisateur final dispose d’un produit directement utilisable, il existe des assemblages, cohérents et maintenus dans le temps, de ces différents composants, appelés « distributions ». Ces distributions peuvent être réalisées par des éditeurs privés – comme IBM (Red Hat Linux), Suse, Canonical (Ubuntu) – ou par des communautés, comme Debian ou Arch Linux.

Ainsi, migrer de Microsoft Windows vers un système d’exploitation Linux ne constitue pas simplement le passage depuis un produit d’une entreprise répétant des abus de position dominante vers un produit concurrent, mais bien un changement profond vers un nouveau paradigme offrant des garanties à la fois techniques et juridiques contre de tels abus. En effet, bien que les distributions ne soient pas directement compatibles entre elles (sauf exceptions, comme dans le cas d’Alma Linux ou Rocky Linux, conçues pour être compatible avec RedHat Linux), le passage de l’une à l’autre réclame un effort technique qui reste très limité, comparé à un passage entre Microsoft Windows et n’importe quel autre système d’exploitation. La réalité des vertus d’un tel modèle et sa viabilité économique ont pu être vérifiées dans les faits depuis des années au niveau des systèmes d’exploitation pour serveurs, où Linux s’est désormais imposé dans la plupart des contextes.

La liberté offerte par ce modèle est encore renforcée par la possibilité de choisir entre différents composants au sein d’une même couche technique : il existe ainsi toute une palette d’environnements de bureau, correspondant à différentes approches (Gnome, KDE, XFCE, etc.). Cette modularité rend compliquée la comparaison entre Linux et Windows (l’éditeur imposant généralement ses propres choix techniques).

2.2 – Liberté de choix de matériel vs obsolescence programmée

La nature ouverte des systèmes Linux permet de les adapter rapidement aux architectures de processeurs émergentes (comme RISC-V) et de bénéficier de leurs avantages spécifiques, et sa modularité architecturale offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter à une variété de contextes matériels : il est par exemple possible d’utiliser des environnements de bureau plus légers (comme XFCE ou LXDE) pour optimiser l’utilisation des configurations matérielles disposant de ressources contraintes.

Cette logique est diamétralement opposée à celle illustrée par les exigences matérielles imposées par Microsoft pour Windows 11, et en particulier la présence obligatoire d’une puce TPM (Trusted Platform Module) en version 2. Les exigences de l’éditeur de Redmond vont rendre artificiellement obsolète une partie significative du parc informatique des organisations, entrainant un poids économique qui s’ajoute à ceux de la migration et des licences, mais également un impact écologique fort à l’échelle de la planète. À l’heure où la conscience des enjeux autour du Green IT prend de l’essor (voir par exemple la création de l’alliance GreenIT), et où il est désormais connu que l’impact principal du numérique se situe au niveau du matériel, l’adoption du poste de travail sous Linux apporte une opportunité de prendre des mesures tangibles pour contenir les impacts écologiques identifiés. L’étude ADEME – Arcep sur « l’empreinte environnementale du numérique en 2020, 2030 et 2050 » (publiée en 2022 et mise à jour en 2025) rappelle ainsi que « […] près de 80 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la fabrication des équipements (ordinateurs, smartphones, téléviseurs…), tandis que l’usage n’en représente que […] 20 %».

Afin de comprendre les motivations d’une telle démarche pour Microsoft, il est nécessaire de bien prendre en compte l’avantage stratégique qu’elle offre à la société de Redmond pour renforcer ses liens avec les constructeurs de matériels dont le chiffre d’affaires va directement bénéficier de cette décision. Ces liens avec les constructeurs sont d’autant plus importants pour Microsoft que le Digital Markets Act pourrait remettre en cause les pratiques de vente liée matériel/système d’exploitation, qui perdurent depuis des années et qui jouent un rôle important dans la pérennité de son monopole dans les systèmes d’exploitations pour les ordinateurs vendus au grand public.

3 – Maturité du poste de travail Linux

3.1 – Maturité technique et fonctionnelle

Le poste de travail sous Linux profite de toutes les avancées réalisées sur les couches techniques qu’il partage avec la version serveur du système d’exploitation. La partie spécifique, à savoir l’environnement graphique, offre quant à elle une ergonomie et des fonctionnalités équivalentes, voire supérieures, à ce que proposent Microsoft Windows et MacOS.

Contrairement à certaines idées reçues, les environnements de bureau sous Linux ont très tôt proposé des fonctionnalités qui ont par la suite été reprises dans Microsoft Windows, à l’image des bureaux virtuels, déjà présents dans Gnome en 1999 et qui n’ont intégré Windows qu’en 2014, avec la version 10. Les deux environnements les plus populaires sont actuellement ceux des projets Gnome et KDE : un test rapide de ceux-ci permet de se convaincre de leur adéquation aux besoins des postes de travail modernes.

L’exploitation des capacités des cartes graphiques a longtemps été un point noir pour Linux a largement rattrapé son retard, pour les deux principaux fabricants que sont AMD et Nvidia, comme l’attestent les benchmarks réalisés par le site spécialisé Phoronix. Ce point est en partie lié aux progrès des postes Linux dans le domaine des jeux, domaine d’excellence historique pour Microsoft Windows. Ces progrès sont notamment liés aux travaux de l’éditeur de jeux Valve, qui produit depuis plusieurs années une console (Steam Deck) basée sur Linux et ses contributions ont des répercussions positives bien au-delà du seul domaine ludique.

3.2 – Maturité de l’écosystème

La plupart des éditeurs Linux proposent des offres de support pour la version poste de travail de leurs distributions respectives : c’est le cas de Canonical (Ubuntu), RedHat/IBM et SUSE.

Pour la distribution communautaire Debian, qui bénéficie d’une grande popularité, il existe un réseau de PME européennes contributrices fédéré par l’entreprise française Freexian, autour du support à long terme : l’offre actuelle concerne actuellement la version serveur, mais celle-ci pourrait être étendue à la version poste de travail si une demande significative émergeait.

Enfin, pour d’autres distributions plus spécifiques (comme ZorinOS, Linux Mint, etc.), on observe que des entreprises locales sont à même d’apporter un support dans la durée.

3.3 – Adoption

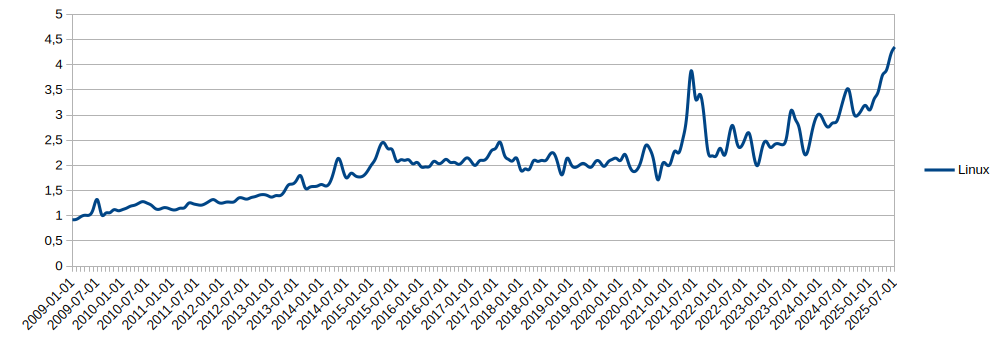

Bien que l’adoption globale de Linux sur les postes de travail reste limitée, elle connait une progression régulière sur la durée, pour atteindre environ 5 % selon les statistiques liées aux navigateurs Web.

Dans certains domaines spécialisés, comme le développement logiciel ou l’analyse de données (data scientists), sa popularité est nettement plus élevée. Le site StackOverflow montre ainsi que la part de marché de Linux est supérieure à 25 % en 2024, et les enquêtes menées par les langages de développement modernes (qu’il s’agisse de Rust, de Python ou de Go) montrent toutes une tendance similaire où Linux est le premier système d’exploitation utilisé sur le poste de travail.

De même, il existe des exemples de réussite pérenne d’adoption de Linux sur les postes de travail (comme celui iconique de la Gendarmerie Nationale en France ou celui plus récent de la municipalité d’Echirolles), mais ceux-ci restent peu nombreux et l’histoire compte également plusieurs migrations dont les résultats n’ont pu perdurer. Cela s’explique par la variété des contraintes qui pèsent sur le système d’exploitation du poste de travail, qu’il s’agit à présent de passer en revue.

Points de frictions à résoudre pour un passage à Linux

Le rythme modéré de l’adoption des postes de travail sous Linux malgré les avantages évidents qu’elle apporte est notamment dû à la complexité de la migration depuis un système antérieur, en particulier lorsque celui-ci repose sur un écosystème fermé et bâti au rebours des standards, comme c’est le cas de Microsoft Windows.

Le système d’exploitation se trouvant à l’interface entre matériel et applications, il est nécessaire de s’assurer de la compatibilité du système cible avec ces deux types d’éléments.

Par ailleurs, les postes de travail ne fonctionnant pas isolément, mais évoluant au sein d’un système d’information comprenant des ressources partagées et des outils gérant leur cycle de vie, il est également nécessaire d’évaluer l’impact du changement de système d’exploitation à ces niveaux.

Enfin, comme tout changement sur le poste de travail, une telle migration aura un impact sur une très large population, à la fois d’utilisateurs et de services d’assistance, qu’il convient d’accompagner pour la réussite de cette transition.

1 – Adhérences logicielles (applicatives)

En dehors des logiciels Open Source, la grande majorité des applications ne sont disponibles que pour un ensemble limité de systèmes d’exploitation, et dont Linux ne fait pas systématiquement partie.

À partir de la cartographie applicative de l’organisation, il est donc nécessaire d’identifier les applications qui seront compatibles avec Linux et les périmètres de déploiement de celles qui ne le sont pas. Dans ce cadre, on est amené à distinguer les applications communes à l’ensemble de l’organisation de celles qui ne sont utilisées que par des populations précises (que l’on appellera ici « applications métier », dans une acception large du terme).

1.1 – Socle commun : la question centrale de la bureautique

Parmi les applications constituant le socle du poste de travail de la plupart des organisations, le navigateur Web et la suite bureautique constituent généralement les deux éléments centraux.

Autant la question du navigateur Web ne pose pas de souci lors d’une transition vers Linux (Mozilla Firefox et Google Chrome étant disponibles pour cette plate-forme), autant la question de l’adhérence bureautique sera centrale et représentera la difficulté majeure à réaliser une telle transition.

Migrer de la suite Microsoft Office vers une autre solution pose une série de défis, parmi lesquels on peut notamment citer : la conversion documentaire et l’interopérabilité des formats, le portage des développements bureautiques (macros Excel), les adhérences applicatives avec des progiciels métiers, etc.

Il existe actuellement deux approches pour cela, qui peuvent être complémentaires :

- une approche de continuité, basée sur une compatibilité documentaire, avec des applications comme LibreOffice et Collabora Online.

- une approche de rupture, basée sur des outils répondant aux besoins via des paradigmes novateurs et incarnée notamment par La Suite numérique de la DINUM, qui intègre des outils comme Grist (tableur/base de données collaborative), La Suite Docs (éditeur de texte collaboratif minimaliste et modulaire), etc.

1.2 – Les applications métier

Pour les applications métier qui ne sont pas supportées sous Linux, trois approches sont possibles :

- Faire une demande à l’éditeur de proposer une version Linux de leur application. Une telle demande aura d’autant plus de chance de succès que l’éditeur y percevra un avantage économique à court/moyen terme, aussi, une coordination sur le sujet entre organisations utilisatrices de l’application peut constituer un levier efficace.

- Utiliser une couche de compatibilité comme Wine ou CrossOver.

- Inclure les utilisateurs de celles-ci dans des périmètres d’exception : soit en laissant leur poste de travail sous son système d’exploitation original, soit en leur fournissant un accès virtualisé à l’application (localement sur leur poste soit à distance).

1.3 – Cas des applications Web

Les progrès des technologies Web de ces dernières décennies ont permis d’adopter ce type d’architecture pour une grande variété d’applications, en lieu et place des clients lourds traditionnels. Avec la disparition d’Internet Explorer, les développements Web sont devenus complètement indépendants du système d’exploitation sous-jacent, aussi, la prévalence d’applications Web (qu’il s’agisse de SaaS externe, d’applications tierces déployées on premises ou d’applications internes) dans une organisation constitue un atout majeur dans la perspective d’un changement de système d’exploitation.

2- Adhérences matérielles

Tout comme les applications, il arrive que certains matériels ne soient pas compatibles avec les plates-formes Linux : il s’agit dans la majorité des cas de périphériques ne respectant pas les standards de leur domaine et nécessitant sous Windows des pilotes spécifiques.

Comme pour les applications, on sera amené à distinguer un socle commun des matériels spécifiques utilisés par une population restreinte :

- Pour le socle commun, un cadrage au niveau de la politique d’achat permet dans la plupart des cas de s’assurer de la compatibilité Linux : ces clauses spécifiques peuvent s’appuyer sur des catalogues de matériel certifié (voir par exemple les matériels certifiés pour Ubuntu ou pour Red Hat) ou simplement mettre à la charge du prestataire de s’engager sur une telle compatibilité, quitte à avoir un circuit de validation interne pour valider cet engagement.

- Pour certains cas particuliers, la nature ouverte de Linux rend le développement d’un pilote spécifique une solution potentiellement viable techniquement et économiquement. À noter que ces développements de pilotes spécifiques pourront idéalement faire l’objet d’une diffusion Open Source (voire une contribution upstream dans le cadre d’un projet préexistant plus vaste) afin de mutualiser les coûts de maintenance.

Enfin, il reste possible de faire pression sur le fabricant du matériel pour qu’il ajoute la compatibilité Linux à ses produits, mais les chances de succès d’une telle démarche dépendent grandement du type de matériel concerné et du rapport de force économique.

3 – Intégration dans un Système d’Information

L’intégration des postes de travail dans un SI revêt deux aspects principaux : celui de la gestion des identités et des autorisations, et celui de la gestion du cycle de vie des postes.

Pour ces deux aspects, il existe des solutions d’une bonne maturité.

3.1 – Identification et authentification

Grâce aux efforts combinés différents projets Open Source, comme Samba ou SSSD, et des actions de la Commission Européenne pour combattre les pratiques anticoncurrentielles de la société Microsoft et malgré les manœuvres dilatoires réitérées de celle-ci (cf. supra), il est désormais possible d’intégrer de façon tout à fait satisfaisante un poste de travail Linux au sein d’un SI organisé autour d’une infrastructure Microsoft et notamment d’un Active Directory.

Par ailleurs, plusieurs solutions ont été développées pour prendre en charge Microsoft Entra ID, comme le projet authd de Canonical pour Ubuntu.

3.2 – Gestion du cycle de vie

Les systèmes Linux disposent nativement de gestionnaires de paquets, qui permettent de déployer à la fois les différentes composantes du système d’exploitation, des applications ainsi que leurs mises à jour. Ces systèmes de paquets facilitent également la gestion de la personnalisation et la configuration des postes de travail, par la création de paquets spécifiques qui se déploient selon les mêmes procédés.

Ces systèmes sont propres à chaque distribution (rpm chez RedHat et Suse, apt chez Debian/Ubuntu, etc. ) mais suivent les mêmes principes généraux et l’ouverture globale de l’écosystème a aussi permis l’émergence de solutions gérant un parc hétérogène de ce point de vue.

Par ailleurs, ce système est également celui utilisé pour les passages d’une version du système d’exploitation à une autre, permettant des transitions bien moins coûteuses en effort. La Gendarmerie française, qui dispose d’une expérience des postes de travail sous Linux s’étendant sur une période de plus de dix ans, a pu témoigner de l’efficacité technique et économique de ce système pour passer d’une version à une autre, contrastant fortement avec les coûts associés avec une montée de version pour Microsoft Windows.

Les distributions, en particulier les distributions éditeurs proposent des solutions pour gérer l’intégralité du cycle de vie des postes de travail (comme Landscape de Canonical pour Ubuntu, Satellite de Red Hat).

Il existe également des solutions libres ou propriétaires pour gérer des parcs de machines sous des systèmes d’exploitations hétérogènes : c’est notamment le cas de WAPT, une solution de gestion de parc et de déploiement inspiré des systèmes présents sous Linux, et en particulier apt, avec l’ambition d’apporter les concepts sous-jacents au monde Windows.

Parallèlement, une nouvelle génération de distributions (NixOS, EndlessOS, etc.) ou de variantes de distributions existantes (Fedora Silverblue, Ubuntu Core Desktop, openSUSE Aeon, etc.), offrent une approche novatrice pour la gestion du cycle de vie : il s’agit de distributions « atomiques » ou « immuables » (immutable), où le système lui-même est en lecture seule et dont les mises à jour se font de façon atomique. C’est également l’approche qu’a choisie le projet EU OS et c’est déjà sur ce principe qu’est basé ChromeOS (qui est également basé techniquement sur le noyau Linux, mais propose une architecture différente et est surtout tellement liées aux services de Google, qu’il ne peut offrir la souveraineté attendue d’une distribution Linux). Les retours d’expérience à grande échelle sur ce type de distribution sont encore limités, mais cette tendance est un signe clair de la dynamique d’innovation qui continue à porter le poste de travail sous Linux.

4 – Accompagnement au changement

Tout changement effectué sur le socle du poste de travail d’une organisation nécessite un accompagnement adapté, puisque celui-ci sera ressenti par une population potentiellement étendue et hétérogène, ce qui est a fortiori le cas pour son système d’exploitation. Il est cependant important de ne pas surévaluer son importance non plus, en prenant en compte les facteurs suivants :

- les concepts fondamentaux se recoupant très largement entre les différents systèmes d’exploitation,

- les utilisateurs sont de plus en plus habitués à être confrontés à des interfaces différentes (par exemple dans le cas de l’utilisation de leur smartphone),

- ils interagissent bien plus avec les applications qu’avec le système d’exploitation lui-même : à ce titre, l’accompagnement au changement pour les applications qui changeraient à cette occasion, devra être lui, plus important, en particulier dans le cas de la bureautique.

Certaines motivations non techniques pour la migration vers des postes de travail sous Linux, comme la réduction de l’impact écologique et le renforcement de la souveraineté numérique, peuvent être facilement partagés par la majorité des équipes et servir d’appui à leur adhésion au projet ; il est cependant contre-productif d’utiliser ces arguments en réponse à des problèmes techniques liés à la migration, par exemple dans le cas d’adhérences logicielles ou matérielles non résolues.

À l’échelle des équipes techniques, un tel changement permettra de les faire capitaliser sur des compétences internes plus ouvertes, moins dépendantes d’un seul éditeur, et plus alignées avec les technologies du cloud et du DevOps dans lesquels Linux domine.

Perspectives

Les freins qui existent à un passage sous Linux pour les postes de travail sont donc réels et nombreux (en particulier s’ils incluent ceux d’une migration de suite bureautique), mais les risques majeurs auxquels il permet de répondre apparaissent de manière toujours plus évidente, alors que les avantages techniques et fonctionnels qu’il offre continuent de se développer.

De même, la généricité du poste de travail, l’étendue de sa surface de contact avec les autres éléments du système d’informations rendent une évolution majeure de celui-ci (comme le passage de Windows à Linux) complexe à l’échelle d’une organisation prise isolément ; mais, considérée à une échelle plus large, cette généricité peut ouvrir des opportunités de mutualisation et d’actions collectives entre organisations, facilitant la résolution des défis rencontrés.

Enfin, comme le système d’exploitation n’est pas un produit isolé, mais au contraire intimement lié à des produits tiers – qu’ils soient logiciels ou matériels – il est nécessaire que les instances structurant les écosystèmes numériques français et européens aussi bien au niveau des fournisseurs que des utilisateurs (syndicats d’entreprises, fédérations, clubs d’utilisateurs, etc.) se saisissent pleinement du sujet. C’est à cette échelle que les acteurs français et européens pourront franchir un cap décisif en termes de souveraineté numérique, de rétablissement d’une concurrence libre et non faussée, et de maitrise de l’impact écologique du numérique.